|

|

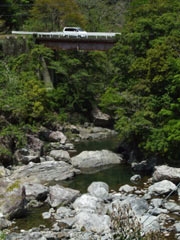

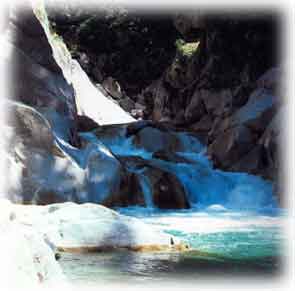

| 大野川との出合い | 芦廼瀬川上流の白い岩床 |

芦廼瀬川

紀伊半山地を南下する長大な十津川には右岸、左岸から数多くの大支流が流れ込んでいる。そのうち左岸側にある十津川村最後の大支流が芦廼瀬川である。十津川村滝から左に道が分岐している。隧道を抜けると大きな谷が姿を現す。県道425号線は大峰山脈の最後尾・行仙岳の真下の白谷トンネルを抜けて下北山に続く。

上流の大野川で発電用の水を抜いているため本流には水量が少なく釣りには不向きだが、雨後にチャレンジするのはいいかもしれない。

白谷

芦廼瀬川上流部は白谷(シラタニ)と呼ばれる。名の通り、白っぽい岩が河川全体に広がる美しい谷だ。しかし、中流部は険しい連爆が続く激しく厳しい渓相を見せる。最上流部は、これが中流部で見せた白谷の続きなのかと思うほど穏やかな瀬となる。

県道は芦廼瀬川をまたいで本流と別れる。陸橋から下をのぞくと谷の河原が白く浮かび上がって見える。ここから先を白谷とよぶ。滝が連続する高低差の激しい渓谷になる。遡行は夏場に水に入ることも覚悟ならしばらく歩くことも出来るが、胴長靴の身支度程度ではすぐに行き止まりの状況だ。県道は、本流左岸の尾根筋をどんどん標高を上げて走る。谷は大きく深いV字となり、道からは川筋も見えなくなるほどだ。何カ所か降りるところがあるが、初心者には分からない。降りるにしても1時間以上は覚悟しないと川にはたどり着けない。たとえ川にたどり着いても激しい段差のある渓相で上級者向き。初心者は決して一人で入ってはいけない。道は峠を越えてしばらく下った上流部で谷に接近する。最近、ここに大きな森林公園が出来た。シャクナゲの花園があり、連休頃にはシャクナゲまつりが開催される。下北山村方面への道はから左にそれる林道があり(これは閉鎖している)車はここまで。約30分の歩行で谷に出る。うそのようなおだやかな渓相。なだらかな瀬が続く美しい谷だ。谷奥に大きな堰堤があるが、どこにも取りつく場所がなく乗り越えることは出来ない。下手から大きく高巻きするしかない。

|

|

|

|

白谷は美しい谷だ。水も、岩も、山も。

|

大野川上流ではイワナが捕れる

|

|

大野川

先ほどの芦廼瀬本流をまたぐ陸橋の少し下手、芦廼瀬川下流部右岸に大きな支流が流れ込んでいる。大野川だ。入口付近から大野の集落まで、車道と川面の距離はどんどん離れていく。大野集落に着くと、離れていた谷が急に接近して、おだやかな渓相となる。白谷も、この大野川も、中流域が険しく上流部が穏やかな渓相になるのは共通している。大野集落にはアマゴの養魚場がある。

もう10数年も以前のことだが、この大野川上流でイワナを釣って驚いたことがあった。イワナの南限は野迫川村の弓手原というのが学術的定説だったから。ここで釣ったとなると学術的定説が覆ることになる。すわ新発見。だがその謎は、まったく偶然に解けた。川上村上多古で釣りをしていて、ある釣り人に出逢い、話をしていると、彼の出は大野だと言うのだ。えっ、大野川にはよく行きますよ、そんなことで谷情報の交換をする最中、思いがけない話になった。大野川でイワナを釣ったことがありませんか、と言うのだ。まるで僕がイワナを釣ったと顔に書いてあるといわんばかりだったので、さらに驚いた。

彼の話はこうだ。養魚場を始めた頃、一時イワナも養殖飼育していた。イワナは当時商品価値がなく、以後アマゴの養殖のみになったのだが、その時の稚魚が谷に流れて自然孵化を始め、上流へと移動した。だから、今も大野川ではイワナが釣れる。そうだったんだ。人為的な放流が行われたのか。イワナの新南限発見などとさわがないでよかった、と思うとともに、放流事業の難しさを感じていた。現在、奈良県南部の河川では至る所でイワナが釣れる。放流事業が広範囲に行われるようになって、もともとその河川には生息していない漁種が出現し始めた。養殖は経営事業なので、求められるなら河川を選ばない。河川の固有種を守ることの難しさをあらためて知ったのだった。

大野川から上流部は適度な落差と瀬が続き、源流までほとんど川通しが可能な、釣り場としては初級者にも無理なく入れる谷だ。ただし、いやな思い出もある。友人がスズメバチに刺され、大変危険な状態になったことがあった。翌年、別の谷で僕もスズメバチに脳天を直撃された。あの痛さは生涯忘れられるものではない。